Des dessins d’enfants migrants, qui évoquent des trajectoires migratoires, l’exil et le quotidien en France.

Mendonça Dias C., « Une école inclusive : capital d’histoires et d’expériences d’enfants migrants», Les droits de l’enfant en situations de migration en Suisse: Protection, prestations, participation. 4 mai 2017, Berne.

Les illustrations suivantes figurent dans l’article [cliquez, téléchargez !]:

PLAN DE L’ARTICLE

Introduction. Les enfants migrants à l’école française

1 Devenir élève dans l’immigration

1.1 Les motifs des trajectoires migratoires

1.2 Quels liens entre trajectoire migratoire et réussite scolaire ? La difficile appréciation du besoin spécifique

1.3 Maîtriser le rôle social d’élève

2 Prendre en compte et restituer le point de vue des adolescents

2.1 Présentation méthodologique

Cette réflexion s’appuie sur deux corpus de dessins récoltés selon des modalités différentes.

Corpus 1 > M. Armagnague Roucher

Corpus 2 > C. Mendonça Dias

2.2 Les signifiants visuels des adolescents

Doc. 1 Dessine toi dans ton pays (corpus 2).

.

Doc. 2. Dessin représentatif pour la consigne “Dessine toi dans ton pays” (corpus 2).

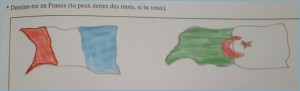

Doc. 3. Dessin usant le leitmotiv du drapeau mais atypique dans la réunion des deux drapeaux pour la consigne “Dessine toi en France” (corpus 2).

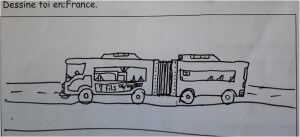

Doc. 4. Les transports et le trajet apparaissent pour la consigne “Dessine toi en France” (corpus 2).

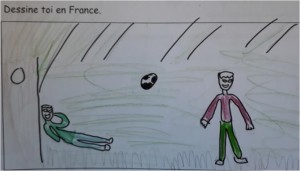

Doc. 5. Un garçon dessine un point d’interrogation quand il réalise la consigne “Dessine toi en France” (corpus 2).

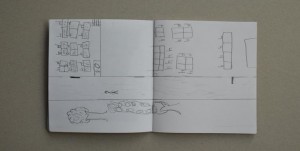

Doc. 6. Dans le dessin supérieur, l’élève représente le pays d’origine et dans le dessin inférieur, le même élève se représente en France.

Doc. 7. Dessin d’une fille de 8 ans, en UPE2A, région nord de Paris répondant à la consigne “Dessine des lieux de l’école”. La cour de récréation est représentée. Sur la page de droite figurent, la fillette et sa meilleure amie (les deux petits personnages en robes), deux maîtresses surveillant la récréation (en bas, entre les deux arbres), la maîtresse d’UPE2A (à droite) discutant avec la sociologue (personnage, entre la maîtresse et les enfants, vers lesquels elle se dirige). Corpus 1.

Doc. 8. Cette jeune Anglaise se représente en France, en pleurs et au milieu d’une rue souillée par des excréments, ce qui n’est pas sans rappeler des dessins d’un élève en décrochage scolaire : “Livrées aux regards, à la visibilité, les « souillures » représentées revendiquent, de façon plus ou moins implicite, l’absence de préservation d’un espace de vie” (Dolignon, 2015). Cette jeune collégienne, ayant des compétences de début primaire, demeurera mutique et l’année suivante, partira abruptement, du jour au lendemain, chez une “tante” (corpus 2).

2.3 De l’indifférenciation à l’affirmation subjective

Doc. 9. Dans le dessin supérieur, Ismaïl se dessine en Albanie et dans le dessin inférieur, Ismaïl se dessine en France (corpus 2).

2.4 Continuité tâtonnante de l’expérience scolaire

Doc. 10. Dessin d’un garçon de 9 ans en UPE2A, région nord de Paris répondant à la consigne “Dessine ta classe”. On observe le garçon cheminant entre deux salles, celle d’UPE2A à droite et la classe “ordinaire” à gauche (corpus 1).

Doc. 11. Dessin d’un garçon de 7 ans en UPE2A, région nord de Paris répondant à la consigne “Dessine ta classe”. On observe un cheminement sous la forme de pointillés entre deux espaces symbolisant des classes, celle d’UPE2A en haut, moins dense et la classe “ordinaire” dans laquelle les élèves semblent s’entasser en bas (corpus 1).

Conclusion. La place du récit de vie en classe, entre la valorisation de l’altérité et les risques de déviance didactiques